En las Treinta y seis vistas del Monte Fuji el artista japonés Hokusai plasma el gran símbolo del país del sol naciente desde perspectivas distintas, pero siempre con una visión imponente que domina la escena. Sin embargo, en una, «la Gran Ola», el Monte Fuji parece algo distinto; aparece encogido al fondo, enmarcado en una tormenta con grandes olas que dominan la escena. Tres barcos surcan el oleaje; podemos ver a dos tripulantes, pequeños e indistinguibles, quizá estén preocupados por las aguas turbulentas en que navegan; o acaso estén emocionados ante las posibilidades que el mar abierto les ofrece. Probablemente se encuentren encogidos tratando de aferrarse a la propia vida mientras las olas amenazan con tragarse sus embarcaciones.

Seguramente esas mismas sensaciones atravesasen a todo el país cuando, en 1853, el comodoro Perry al mando de los korofunu —barcos negros— apareció por primera vez en el horizonte forzando al país a salir del aislamiento en que se encontraba desde 1639; fecha en que el shogunato Tokugawa decretó el sakoku o cierre del país.

Desde que Tokugawa Ieyasu unificara al país hasta la llegada de Perry, Japón había vivido de espaldas al mundo entrando en un prolongado tiempo de paz y de estabilidad del que Occidente venía a sacarle.

La experiencia nipona supone un caso particular en la historia contemporánea por cuanto, en un período muy corto de tiempo, el país pasaría del atraso y de sufrir la vergüenza de los tratados desiguales a sentarse junto al resto de potencias en el concierto internacional. Todo en menos de cincuenta años.

Lo que caracterizará a esta etapa será la combinación de revolución y tradición; el proceso revolucionario se venderá como una vuelta a la tradición perdida en la figura del emperador que se conoció como fukko o restauración de la antigüedad. Se tratará de una revolución desde arriba en que el nuevo Estado Meiji dirigirá el proceso y en que las etapas se queman rápidamente. Finalmente, a medida que el país se occidentaliza se produce una creciente reacción a la pérdida de la identidad nipona.

La revolución Meiji y la construcción del nuevo Estado

Tras la llegada de Perry y la firma de los tratados desiguales —el de Kanagawa en 1854 y el de Amistad y Comercio en 1858 con EE.UU.—, la incapacidad del shogunato Tokugawa para dar respuesta a la situación animó a una serie de clanes a aliarse para derrocar al shogun. Este shogun, a través de su bakufu —campamento— se encargaba de administrar el poder a modo de regente mientras el emperador vivía aislado en su corte de Kyoto.

Los rebeldes, liderados por los clanes Satsuma y Chosu, proclamarían al emperador Mutsuhito tras un golpe en 1868 como emperador Meiji. El nombre Meiji ya suponía toda una declaración de intenciones —Meiji significa iluminado o gobierno iluminado—.

A la proclamación del emperador le sucedió una declaración de principios contenida en la Carta de Juramento en que el joven emperador pedía la unión de todos en la «búsqueda del conocimiento alrededor del mundo para fortalecer los pilares del gobierno imperial».

Para los nuevos dirigentes japoneses era evidente que, antes de poder derogar los tratados que habían humillado al país, Japón debería fortalecerse incorporando los avances occidentales. Dos principios señalarán esta voluntad el fukoku kyukei —enriquecer al Estado, fortalecer al ejército— y el wakan-yusai —espíritu japonés, técnicas occidentales—.

Tras sustituir el anterior sistema de gobierno del bakufu por un Consejo de Estado o Dajokan, los dirigentes nipones enviaron una embajada —la embajada Iwakura— alrededor del mundo para estudiar a las naciones occidentales importando todo aquello que pudiese fortalecer al Estado japonés. Esto es crucial, pues las élites japonesas entienden desde un principio que Japón había entrado en un sistema internacional altamente competitivo, donde la fortaleza y la unidad eran condiciones indispensables (como hoy en día) para no convertirse en un país de segunda o tercera fila.

Este fortalecimiento comprendía, a su vez, varias revoluciones y reformas: fiscal, educativa —Mori Arimori establecería un sistema de selección de élites profundamente meritocrático con la Universidad Imperial de Tokio en su centro—. Además, la incorporación de las técnicas occidentales fue crucial en dos ámbitos: el industrial y el militar. En el primero, el Estado se encargaría de llevar a cabo una politica activa como principal inversor para luego ceder la propiedad a antiguos comerciantes Tokugawa creando los grandes zaibatsus o conglomerados como Mitsui, Sumimoto, Yasuda…

Para el ejército, los dirigentes Meiji optaron primero por el modelo francés y, posteriormente, por el alemán. Este ejército jugaría un papel esencial hasta la segunda guerra mundial, fruto de su presencia directa en el gabinete y de su conexión con el emperador.

Durante este proceso modernizador los líderes de Japón se debatieron entre aceptar o no las inversiones extranjeras, especialmente mediante empréstitos, para financiar su industrialización. Sin embargo, ejemplos como el egipcio, que había sido colonizado primero por el capital inglés para luego convertirse en un protectorado, llevaron a su entonces ministro de economía, Matsukasa, a optar por políticas deflacionistas al tiempo que la derogación de los tratados con las potencias occidentales era imprescindible para poder desarrollar sus propias políticas proteccionistas.

Si fortalecer al país mediante una industria y un ejército robustos y de corte occidental el principio de unidad interior se llevaría a cabo bajo la consigna Bunmei kaika o centralización e ilustración. Mediante el haikan chiken —disolución de los dominios— se establecerían cincuenta ken o prefecturas. Al frente de estas se situaron a funcionarios representantes del poder imperial.

La unidad se alcanzó no sólo administrativamente sino también con una revolución religiosa mediante el Daikyo o gran promulgación que establecía el shintoismo como religión de Estado y a sus ministros como misioneros patrióticos encargados de difundir los tres ejes del Daikyo: reverencia a los dioses y ama tu país, claridad de la razón celestial y del camino para la humanidad, reverencia al emperador y respeta a la corte.

Un elemento esencial de esta construcción del moderno Estado seria la promulgación de la constitución de 1889 —diseñada por Ito Hirobumi— que abrazaría el juego político en un cierto grado y que permitió el surgimiento de los dos principales partidos de la época: el jiyuto —partido de la libertad— de Itagaki Taisuke y el Kaishinto —partido progresista constitucional— de Okuma Shigenobu.

En 1890, Japón era ya un país industrializado y con una constitución occidental. Fortalecida y unificada, la nación, estaba preparada para dar el siguiente paso: afianzarse como una potencia regional y utilizar su nueva fuerza para acabar con el régimen de los tratados desiguales.

Imperialismo

Yamagata Aritomo había definido a Corea como «un puñal que apunta al corazón de Japón». Para él, como para la mayoría del establishment, el país necesitaba fronteras fuertes y una línea de defensa que empezaba en la península coreana. En 1875 Kuroda Kiyotaka había obligado ya a Corea a firmar su propio tratado desigual poniendo en tela de juicio la hegemonía china en la península. Este comienzo de la política imperialista de Japón respondía a la noción de hatten con su doble significado de desarrollo y expansión. Inoue Kaoru, ministro de exteriores de la época, consideraba —como muchos otros— que Japón, siguiendo el modelo imperialista occidental, debía crear su propio imperio en Asia antes de poder tratar de igual a igual con las potencias occidentales. Esto era sinónimo de conflicto con las dos potencias vecinas: China y Rusia.

La guerra con China se desató tras las crecientes tensiones entre ambos países a propósito del papel que cada país debía jugar en la «modernización» coreana. Al desatarse las hostilidades la mayoría de espectadores pensaba que China obtendría una victoria rotunda. Sin embargo el ejército japonés, con su superioridad táctica y tecnológica, derrotó rápidamente a las fuerzas chinas. La victoria trajo lo que no habían conseguido ni la diplomacia ni las buenas palabras: la derogación de los tratados desiguales. Tras la paz de Shimonoseki en 1895 el Reino Unido renunciaría a sus ventajas extraterritoriales y a éste le seguirían los demás países occidentales culminando el proceso en el Tratado de Comercio y Navegación con EE.UU. en 1911.

Siguiendo el argumento de Tucídides de que «la justicia se imparte entre iguales, de tal forma que los fuertes hacen lo que pueden y los débiles lo que deben», la guerra había venido a demostrar la posición de los halcones como Kaoru de que sólo una demostración de fuerza permitiría al país del sol naciente entrar a formar parte del concierto internacional. La otra cara del conflicto fue el inicio de la etapa de humillaciones a China, con la multiplicación de concesiones a países occidentales que se beneficiaron de la cláusula de nación más favorecida que extendió las ventajas obtenidas por Japón al resto de potencias.

A nivel interno la guerra gozó de una enorme popularidad que consolidaría al ejército como un actor crucial de la política japonesa hasta mediados del siglo XX.

Pero, si la victoria contra China había supuesto un catalizador para acelerar el fin de los tratados desiguales, la guerra ruso-japonesa supondría el ascenso definitivo de Japón al estatus de gran potencia. Tras el ataque sin declaración de guerra a Port Arthur (alabado en la prensa inglesa como un gesto audaz del estado mayor nipón) y las victorias japonesas de Liaotung y Mukden así como naval en Tsushima, Rusia caía derrotada en poco más de un año.

Tras el tratado de Portsmouth (New Hampshire), con la mediación de Theodore Roosevelt —que le valdría el nobel de la paz—, Japón se convertía en un miembro por derecho propio del concierto internacional y en la gran potencia de Asia oriental.

La firma del tratado, que había sido precedida por un tratado de alianza de igual a igual con Reino Unido en 1902, sería un símbolo del papel que el país del sol naciente empezaba a jugar. En un período de cincuenta años había pasado del aislamiento a vencer a una de las grandes potencias europeas. Jawaharlal Nehru diría después que ello representó el «gran despertar de Asia»; Sun-Yat-Sen definiría aquel momento como «trascendental».

Sin embargo, a la vez que la victoria suponía un espaldarazo para los oligarcas que habían pilotado la revolución Meiji y para su política de modernización, el país no había dejado de cuestionarse su propia identidad.

La identidad nipona

En 1883 Ito Hirobumi había creado el Rokumeikan, un teatro que seguía líneas arquitectónicas occidentales y que debía servir de punto de encuentro para la élite japonesa con sus homólogos occidentales. En aquel teatro, convertido en símbolo de la occidentalización desenfrenada, se celebraron desde bailes a fiestas de máscaras que fueron duramente atacados por un grupo cada vez mayor de defensores de las tradiciones japonesas.

Esta reacción y búsqueda del kokusui o «esencia» de Japón y de lo japonés había empezado ya con la reivindicación de sus propias tradiciones literarias como la de la poesía haiku y de sus figuras más relevantes como la de Matsuo Basho.

Entre aquellos que buscaban esta identidad perdida en la carrera desenfrenada por la modernización estaba Nitobe Hanzo, cristiano converso, que publicó uno de los best-sellers de la época: Bushido, el alma de Japón. Líder de una corriente nacionalista, Hanzo buscaba en el espíritu del samurái y en sus códigos la esencia de lo japonés.

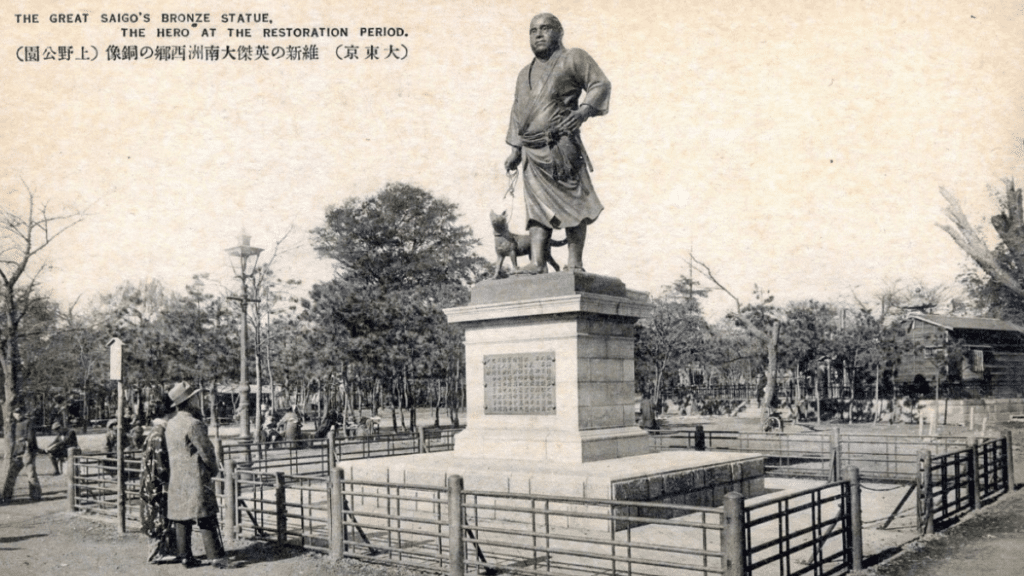

Hombres como Saigo Takamori, uno de los padres de la revolución Meiji y posterior líder de la rebelión Satsuma, condenaba lo que percibía como un camino sin pausa hacia la modernización que estaba llevando a Japón a perder su propio camino.

Algo similar señaló Kuga Katsunan, editor del periódico Nihon. Según él, Japón tenía sus propios comportamientos y políticas que se habían formado a lo largo de los siglos de manera natural y orgánica. Reiterar esas formas era una necesidad política y psicológica para que Japón pudiese convertirse en una gran potencia. En un editorial de la época señalaba que «si adoptamos toda la cultura y los manierismos del extranjero nuestro país habrá sido colonizado sin disparar un solo tiro». Para Kuga, como para Hanzo o Saigo, Japón debía jugar su papel en el orden internacional en lugar de tomar prestado el de otros.

Estas ideas serían recogidas por Miyake Setsurei en «lo japonés: verdad, bien, belleza» donde defendía que trabajando por el bien de su país uno trabajaba por el bien de la humanidad.

En resumidas cuentas, la búsqueda de la esencia de Japón tenía una finalidad: buscar una forma de ser y estar en el mundo. Una forma que sirviese de contrapeso a las formas ofrecidas por Occidente. La recuperación del kokusui se pondría de manifiesto en 1889 con la rehabilitación de Saigo Takamori y en 1898 cuando se erigió una estatua en su honor en el parque Ueno.

Los líderes Meiji, que habían transformado al país, cambiado el código de vestimenta, prohibido a los samuráis llevar sus espadas y que habían convertido al país en una potencia de primer orden se daban así la mano con su propio pasado y sus propias tradiciones. Japón debía mantener un vínculo fuerte con sus esencias. La época de la occidentalización y de la importación de la cultura extranjera sin frenos tocaba a su fin.

Lecciones japonesas

La revolución Meiji supuso un ejemplo a seguir y ejerció un poderoso influjo sobre el resto de naciones que, o bien se encontraban bajo la férula de una potencia colonial —como India—, o bien habían sido víctimas de sus propios tratados desiguales. Una influencia que, por ejemplo, se dejaría sentir en hombres como Sun-Yat-Sen, presidente de la República China y fundador del Kuomitang.

Sun-Yat-Sen había pasado una temporada en Japón e incorporaría las enseñanzas de la revolución Meiji a los tres principios del propio Kuomitang: nacionalismo, democracia y bienestar del pueblo.

Sin embargo, en general, la revolución Meiji es un ejemplo de lo que recientemente señalaba Nayib Bukele: «Hay que hacer lo que los países desarrollados hacen y no lo que dicen que hay que hacer». El ejemplo japonés nos recuerda que soberanía, desarrollo económico, autonomía industrial y nacionalismo son conceptos interdependientes. Esto es extensible no sólo a países en desarrollo y no sólo a aquella etapa histórica.

Hoy en día frente a la desindustrialización, la pérdida paulatina de soberanía y la desnacionalización que vivimos el modelo de aquella revolución se puede ver a la vez como anécdota curiosa y como una lección que no debería caer en el olvido.

Reafirmar la importancia de una industria robusta, de una cierta autonomía estratégica y las esencias de nuestra propia nación son elementos indispensables para jugar nuestro propio —no el de otros— papel en el mundo.

Volvamos, finalmente, a aquellos dos barcos que surcan el mar embravecido de Hokusai. Podemos entrever en aquellos hombres que surcan las olas a bordo de su embarcación un reflejo de todos aquellos que participaron en la construcción del Japón moderno. Solos, minúsculos frente a las grandes olas del cambio y de los desafíos a los que hacían frente. Tras casi medio siglo de reformas, de pasar del aislamiento al estatus de gran potencia, en 1912, cuando muere el emperador Meiji, podemos calificar su epopeya de lo que los japoneses llamaron risshin shusse, un éxito.