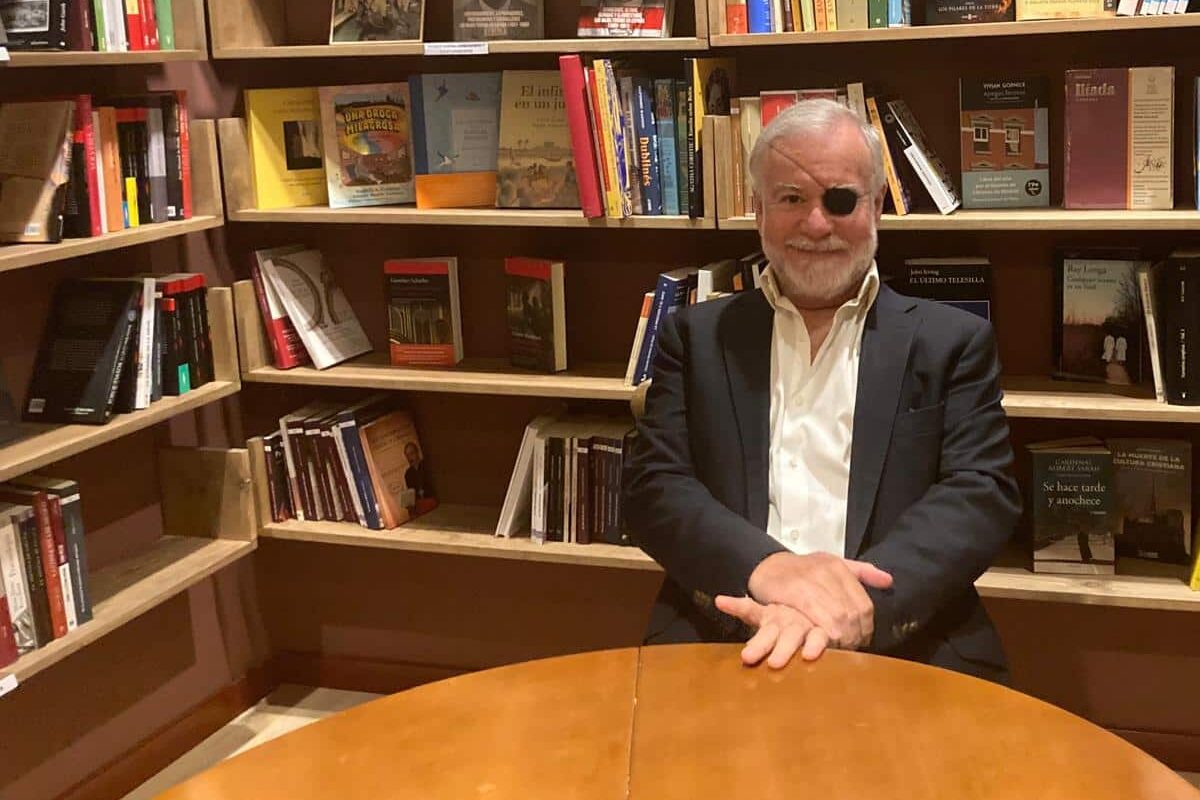

José Javier Esparza necesita poca presentación. Periodista y escritor bien conocido por los lectores de la LA GACETA y seguidores de El Gato al agua, ha trabajado a lo largo de su carrera en numerosos medios de comunicación, ha participado en política y ha escrito incontables libros de historia y actualidad política. El último de ellos Te voy a contar tu historia, publicado por La Esfera de los Libros, en el cual hace un repaso de la historia de España desde Atapuerca hasta nuestros días, desmontando mitos, tópicos y bulos —de los de verdad— sin caer en la leyenda rosa, pero poniendo en su justo lugar la leyenda negra que ha dominado la imagen de España durante siglos, y que nosotros, los españoles, hemos sido los primeros en asumir.

Esparza cuenta nuestra historia, tu historia, con un objetivo, que el español sepa quién es y de dónde viene, pero sobre todo da motivos para apostar por el futuro de España.

Te voy a contar tu historia. ¿Los españoles desconocemos nuestra propia historia?

Demasiado. El proceso de los últimos años ha consistido en despersonalizar a los individuos y arrancarlos de su nicho comunitario histórico, de tal forma que la mayor parte de la gente ha vivido arrancada de su identidad; se le ha hecho ver que la identidad colectiva es algo maligno o retardatario, cuando en realidad es lo único que nos puede dar pistas para saber qué pintamos en el mundo, y por qué estamos aquí y no en otro sitio. La historia es uno de los elementos que dan sentido a la vida. No es el único, pero es uno de los más importantes para que uno sepa dónde está puesto y qué mundo tiene alrededor.

¿Nuestra juventud también sufre de esta despersonalización?

Es un fenómeno interesante: hoy los jóvenes, con mucha frecuencia, se interesan por descubrir una historia que la generación de sus padres desdeñaba. Quizá es porque hoy las consecuencias funestas de esa mutilación se ven hoy con más claridad que hace diez o veinte años.

A través del libro uno va descubriendo no sólo la historia de España, sino la historia de Europa. ¿Se puede concebir una sin la otra?

No, no es posible. He querido enfocarlo deliberadamente así porque la historia de España es incomprensible si no se tiene en cuenta todo el contexto: por lo que nos ha influido y por lo que nosotros, los españoles, hemos influido a nuestra vez en el resto de Europa. Europa sería otra cosa si no hubiera existido España.

Quizá ese complejo que tiene mucha gente ante Europa se le quitaría leyendo este libro.

Ésta ha sido otra de las preocupaciones del libro. Con mucha frecuencia, incluso entre la literatura patriótica bien intencionada, ha habido una tendencia excesiva a subrayar la excepción hispana, cuando en realidad no hay tal excepción. Aún más: con frecuencia se ha interpretado la evolución propia de España como una evolución contra Europa. Eso es, sencillamente, un error de concepto. Conocer cómo España determinó todo lo que pasaba en Europa durante un periodo muy largo de tiempo, igual que después nos determinó a nosotros, es muy importante para que la gente tenga una visión exacta de lo que somos.

¿Ésa idea de la excepción hispánica para qué ha servido?

Demasiadas veces ha servido para alimentar la leyenda negra: el eterno atraso español, la caricatura del fanatismo integrista, el supuesto atraso científico y tantas cosas. No es verdad.

El término Hispania ya lo emplean los romanos para denominar la península. ¿Eso ya es España?

España como realidad física nace con los que le ponen un nombre, evidentemente: los romanos, que conciben Hispania como una obvia realidad geográfica. Pero España como un agente histórico singularizado, a mi modo de ver, se construye fundamentalmente con los visigodos a mediados del siglo VI, cuando Leovigildo decide construir un reino propio, al margen de la tutela bizantina, y un reino unificado. Esa es la operación que exalta San Isidoro en su Loa de España.

Cuenta una anécdota de Sisebuto y San Isidoro que demuestra que ya en esa época se sabía que la tierra era redonda.

Es la carta que el rey Sisebuto, rey guerrero, envía a San Isidoro explicando por qué los eclipses son fenómenos naturales, y no señales de catástrofes ni nada parecido. Es muy interesante porque esa carta, como muchos otros testimonios, demuestra que la elite visigoda estaba perfectamente familiarizada con Aristóteles. Lo cual, de paso, desmonta ese mito según el cual la Edad Media cristiana acabó con el conocimiento grecolatino y fueron los árabes los que lo salvaron.

Tras la llegada de los musulmanes de forma muy poco cortés a la península, se inicia inmediatamente también la Reconquista, que ahora es interpretada y rechazada por muchos como si fuera puro nacionalcatolicismo. ¿Pero qué es la Reconquista con los ojos del siglo VIII?

El hundimiento del reino godo y la entrada del poder musulmán se percibe como la pérdida de España, literalmente. Así lo dice textualmente la Crónica Mozárabe de 754. Cuando se habla de esta época, no se entiende nada si prescindimos de la dimensión religiosa. El español del siglo VIII tiene una religión que es la verdad revelada, que ha sido la religión del imperio, la religión del reino de Toledo y que, de repente, retrocede e incluso muere ante la presión de una religión extranjera. La crónica mozárabe es muy gráfica porque lo presenta como el apocalipsis. No es sólo el hundimiento de España: es muchísimo más, lo que se ha perdido es la cristiandad y de ahí nace la necesidad de recuperar lo perdido.

¿Cómo se materializa esa recuperación de lo perdido?

A mi modo de ver, con la persona de Alfonso II el Casto (759-842), que es el primero que expresamente reivindica —y, por cierto, sin más derecho para ello que su voluntad política— la herencia del reino godo de Toledo y la misión de la Cruz. A partir de ahí, esa idea que luego se llamará «reconquista» funciona como una especie de marco mental permanente. Creo que hay que representárselo así: no como una guerra o un proyecto político continuos, sino más bien como un marco mental permanente en todos los reinos cristianos.

La figura del colono es fundamental para entender la Reconquista. ¿Cuál fue su papel?

Es absolutamente crucial, y no sólo en los primeros siglos. Que esta es la otra dimensión clave para entender la Reconquista: si en las elites funciona como un marco mental que legitima la recuperación de territorios hacia el sur, en el pueblo funciona como un impulso permanente de repoblación en busca de supervivencia material y libertad personal. Las tierras del sur eran más ricas en todos los sentidos. Y sobre todo —y esto es decisivo—, ofrecían la posibilidad de tener una tierra en propiedad. Naturalmente, había que asumir los riesgos: el primero de ellos, perder la vida. La conquista del Oeste americano fue una broma comparada con esto, porque nuestros colonos no tenían enfrente a un puñado de tribus primitivas, sino un poder aplastante, muy organizado y con un fabuloso ejército. Es imposible no vibrar con estas historias de los colonos, grupos muy pequeños de veinticinco o treinta personas que actuaban a la vez como campesinos, guerreros y monjes, abriendo tierras y poniendo nombres a las cosas… Es la atmósfera que reflejé en mi novela El caballero del jabalí blanco.

Tras los reinos de taifas, sometidos a los reinos cristianos, llegan los almorávides y almohades a hacer la yihad. Parece que el islam fundamentalista no es una tendencia más dentro del mundo musulmán, que es lo que se da a entender en la actualidad.

Cae el califato de Córdoba, en efecto, y entonces aparecen varias Españas musulmanas simultáneas (los reinos de taifas) y sucesivas. Las dos invasiones fundamentalistas —almorávides y almohades— son determinantes. Y en cuanto a la yihad, en efecto, es algo que está presente en el Islam desde el principio, forma parte de su identidad religiosa y de su despliegue histórico.

Las Navas de Tolosa, luego Lepanto: Europa nos debe más de una a los españoles.

Sí, absolutamente. Son los grandes momentos en los que España actúa como valladar de la civilización europea frente a una civilización extranjera y expansionista. Las Navas destruyó el poder almohade y Lepanto frenó la expansión otomana. Es interesante, porque en este último caso, ya último tercio del siglo XVI, parece que Felipe II fue el único que entendió lo que de verdad estaba en juego, mientras el resto de Europa andaba enredada en sus propios problemas.

La segunda parte del libro que ha llamado La Hegemonía comienza con los Reyes Católicos. No era el primer matrimonio entre monarcas de Castilla y Aragón con el objetivo de unir ambos reinos, ya había habido otros matrimonios como el de Urraca y Alfonso que habían sido fallidos. ¿Fue el factor personal o la madurez de los tiempos?

La historia de Urraca es maravillosa. La idea era buena, pero ella era la persona menos adecuada para llevarla a cabo: una chica que llega a ser reina por puro accidente después de una sucesión de muertes, que se convierte en la primera reina propietaria de Europa; una mujer de armas tomar, rodeada de enemigos y de gente que quería descabalgarla, unos por la vía de la cama y otros por la vía de la tumba. En cuanto al cónyuge, Alfonso el Batallador, era un producto típico de las cruzadas que sólo tenía mente para la guerra y nada más. Un tipo heroico, un genio de la guerra y un caballero; es el que convierte el reino de Aragón en la gigantesca construcción política que fue. Y Urraca tenía un talento político inmenso y una inteligencia natural más que notable. Pero la unión personal no funcionó jamás.

Llegamos a Isabel y Fernando que sí tenían el empeño compartido de la unificación. ¿Cuál fue su mayor acierto?

Lo de los reyes católicos es una auténtica revolución política en su tiempo. Esto se ve mejor en su contexto: la clave para entender toda la Edad Media es la oposición entre el poder público (la corona) y el poder privado (los señores). El poder privado no es ilegítimo, al contrario: es el que ha permitido salvar las grandes construcciones políticas medievales. El mundo feudal se construye sobre la base de que el poder privado tiene derechos legítimos que la corona, es decir el poder público, tiene que respetar. Pero llega un momento en que ese poder privado devora por entero la estructura política, la secuestra literalmente, y el orden se hace disfuncional. Eso es lo que estaba pasando en España en el siglo XV y aquí es donde aparece la gran revolución. Tanto Fernando como Isabel tienen la idea de subrayar el poder público de la corona frente al poder privado de unos nobles que ya no responden a la relación de vasallaje y fidelidad de la Alta Edad Media y, además, ambos tienen una idea muy clara de su reino como una «república cristiana», es decir, que es la defensa de la cruz lo que legitima su soberanía. Eso les permite tomar medidas muy radicales para construir un embrión de Estado completamente nuevo en Europa. La unificación de las competencias de seguridad, la introducción en los puestos de la corte de gente de mérito en lugar de las grandes casas, la prohibición de la esclavitud, primero en Granada y después en América… Todo esto es una idea completamente nueva del papel del soberano.

Y con ellos llega la gran aventura americana. La imagen que se quiere dar actualmente de la conquista es la de cientos de miles de españoles arrasando América, pero no parece que se compadezca con la realidad. ¿Cómo se conquista el Nuevo mundo?

Se hace con muy poca gente. En el libro doy cifras de las personas que llegan, según figuran en el registro de la Casa de Contratación. Hablamos de apenas 200.000 personas en todo el siglo XVI. No, la Conquista es absolutamente incomprensible si no vemos que, en realidad, no es una conquista española de unos pueblos soberanos, sino que es un proceso de cambio de poder en el que unos pueblos amerindios oprimidos por otros pueblos amerindios reconocen en esa gente nueva que llega, los españoles, con sus tecnologías mucho más avanzadas, a una fuerza nueva que les puede redimir. Si no, no se entiende nada.

Entonces, el mito de los pueblos indígenas viviendo en un paraíso armónico que los españoles llegan para estropear ¿no es cierto?

Hay un ejemplo muy llamativo, y es que en la batalla de Tenochtitlán había cerca de cien mil combatientes del lado de Cortés, de los cuales en torno a dos mil eran españoles. El resto era gente que quería liberarse como fuera de los mexicas porque eran un poder insoportable. Lo mismo se va a encontrar Pizarro en el Perú después con la guerra entre Atahualpa y Huáscar en el imperio azteca. El pacífico paraíso amerindio es un mito, en efecto.

Ahora que se cuestiona la existencia de España, llama la atención la reseña que aparece de Pedro Castañeda pág. 281, en la que habla con normalidad de los españoles.

Vamos a ver, Colón llega a un sitio que no sabía lo que era, ¿cómo lo llama? La Española. Se establece el primer Virreinato y cómo se denomina: Nueva España.

Dedica todo un capítulo a Felipe II, un rey que ha sido especialmente víctima de la leyenda negra. ¿Es cierto que con él comienza la decadencia del imperio?

Hay que tener en cuenta algo importante. España padece tres cambios culturales muy fuertes, movidos fundamentalmente desde el poder, que son la llegada de los Borbones con su propio relato, que tiende a culpabilizar a los Austrias, más tarde la guerra de la independencia y las revoluciones liberales, que culpabilizan al Antiguo Régimen de los Borbones, y después, a partir de la crisis del 98, la culpabilización general de la historia de España, el mito de España como error. Esos tres cambios culturales han determinado mucho la mentalidad de la gente. Lógicamente, también la idea que se tiene de Felipe II.

Habla mucho de la cuestión científica y técnica en la época de Felipe II. ¿Qué importancia tuvo?

Sí, sobre todo porque me parece el mejor ejemplo de hasta qué punto nadie se ha parado a pensar dos veces. ¿De verdad puede dominarse el mundo en un estado de escasez científica y técnica? Hay un ejemplo muy claro que es la Escuela de Matemáticas. Felipe II prohíbe a los científicos españoles salir fuera y a los de fuera venir, salvo que sean de la Corona. Esto se le ha atribuido al supuesto oscurantismo español. No, esto es igual que en la Guerra Fría, que los americanos no podían ir a dar clases a universidades comunistas y viceversa. Es igual. Y como la comunicación científica se interrumpe, Felipe II crea (Juan de Herrera, en realidad) la Escuela de Matemáticas. Hemos crecido con una serie de tópicos que nadie ha revisado y que hay que deshacer.

Carlos II es uno de los reyes con peor prensa en España, usted ofrece una visión muy diferente de lo que supuso su reinado. ¿Qué es lo que no sabíamos?

Se están redescubriendo muchas cosas sobre el reinado de Carlos II. Por ejemplo, el saneamiento masivo de la Hacienda Pública, que deja España en una situación económica excelente. Lo único que no deja bien, como todo el mundo sabe, es la cuestión sucesoria. Y así vino la Guerra de Sucesión.

Con Carlos II acaba la dinastía de los Austrias y comienza una nueva época con el reinado de los Borbones. ¿Cuál fue su principal diferencia en el modo de gobernar?

Además de que es otra época y otro concepto de la soberanía, lo esencial es la cuestión de la centralización. Frente a todo lo que se dice, creo que los Borbones no estaban equivocados. El viejo modelo descentralizado de los Austrias ya no funcionaba, eso lo vio el conde-duque de Olivares el siglo anterior, pero la rigidez del sistema le impidió hacer las reformas necesarias. Los Borbones las hicieron. Por otro lado, tampoco hubo un seguidismo ciego de la política francesa. El propio Felipe V se las tuvo tiesas con Luis XIV, su abuelo.

Volviendo al concepto de la decadencia, ¿en qué momento lo sitúa?

La decadencia empieza indudablemente después de la guerra de la independencia, que es cuando nos quedamos sin elites y con un país en bancarrota.

¿Hubo Ilustración en España?

Es un tema muy interesante, porque la definición de Ilustración antes que en Kant, empieza con Feijóo, que la define exactamente como la definirá después Kant: la voluntad de pensar por sí mismo sin tomar pie en lo que otros hayan dicho antes. Aquí hay un elemento importante, y es que se ha estudiado de forma fragmentaria lo que había de Ilustración en Colombia, en Perú o en México y en España, como si fueran realidades ajenas unas a otras. Pero hay que recordar que estamos hablando aún del mismo país. La escuela universalista del XVIII era española.

En esta situación, ¿cómo afecta la Revolución Francesa a España?

La Revolución Francesa lo rompe todo. Llega a España en forma de guerras revolucionarias con muchedumbres armadas y aquello quiebra muchas cosas. La España de aquel momento es todavía un país muy potente. Es la España de la expedición Malaspina, que es una de las mayores gestas de la Ilustración universal, y la de la expedición Balmis contra la viruela, que es otra cosa única. Muy poquitos años después, España es un país hundido.

El siglo XIX comienza con la Guerra de la Independencia y termina con el desastre del 98, ¿qué fue más traumático para España?

Desde mi punto de vista, la Guerra de la Independencia es lo más traumático de la historia de España por sus consecuencias. La destrucción económica fue absoluta. El país quedó terriblemente endeudado. La cabaña ganadera ha sido aniquilada, todos los campos esquilmados, buena parte de la estructura industrial que había en la época rota, no sólo por los franceses, sino también por los ingleses que aprovechan para acabar con un enemigo que era España. En aquella guerra, España se enfrentó a un enemigo, Francia, auxiliado por otro enemigo, Inglaterra.

Además de los enemigos externos, ¿los liberales contribuyen a esta debacle?

Los liberales aprovechan para convertir las Cortes de Cádiz en unas cortes constituyentes, revolucionarias para la época, como lo definió el Conde de Toreno. Lo cual intenta provocar una circulación de elites funesta. Y además con un rey que no tenía una idea de estado a la altura de los tiempos. La inexistencia de elites es lo que termina de dar la puntilla. Todo lo que empieza en esos momentos hasta la Restauración, todo el siglo XIX se puede contar de la misma forma.

Las guerras carlistas que nacen por un problema sucesorio, hay muchos que las consideran el germen de los movimientos separatistas actuales, ¿comparte esta interpretación?

Es una hipótesis particularmente frecuente en el mundo liberal porque tienen que tratar de proyectar sobre el carlismo todos los males para justificar su propia historia. Las guerras carlistas son fundamentalmente insurrecciones del mundo tradicional. Es cierto que después, a medida que se seculariza la sociedad, buena parte del sentimiento local que antes tenía un fundamento religioso —el caso de Sabino Arana es un perfecto ejemplo— se va convirtiendo en un localismo, pero eso ya no es el carlismo.

Otro asunto muy interesante del que habla en el libro son las desamortizaciones de Mendizábal, ¿qué efecto real tuvieron?

De las cosas que aporto en este libro, el tema de las desamortizaciones me parece de las más importantes. Ahora se está investigando mucho. Las desamortizaciones fueron una manera de construir una elite política nueva que proporcionó la posibilidad de convertirse en grandes terratenientes a personas que nunca hubieran tenido acceso a ello. Basta seguir el nombre de las grandes familias que van a determinar la vida política española en el siglo siguiente. Al mismo tiempo generarán un conflicto social permanente que es el de los jornaleros. Y también fue la oportunidad de vaciar de poder económico a la Iglesia.

El siglo XIX se cierra con el desastre del 98. Aunque ya ha dicho que para España fue peor la Guerra de la Independencia, parece que emocionalmente como patria en el 98 perdimos la autoestima y comenzamos a renegar de nuestra propia historia.

Entre 1890 y 1930 se produjeron grandísimos acontecimientos que cambiaron el mundo: el desastre colonial de Fachoda, el hundimiento de la China imperial con la guerra de los bóxers, la segunda revolución industrial con conflictos sin fin en todo Occidente, la primera guerra mundial, la revolución soviética, la revolución fascista… Pero uno lee a los autores españoles de la época y se diría que el único problema era España. Con muy pocas excepciones (Maeztu, a veces Ortega), ninguno quiso ver que el problema se extendía a toda la civilización occidental. El desastre del 98 forma parte del armario mítico de esa generación: polariza en un solo acontecimiento la conciencia de crisis. Pero, por sí solo, su efecto histórico es limitado.

Hay un hecho muy curioso y es que los americanos, que nos habían ganado la guerra, indemnizan a España, ¿no habrá muchos casos así?

Es muy interesante, y hay mucha literatura reciente. Es una de las vías de investigación que se abren ahora para saber qué es lo que realmente pasó, porque el relato oficial —nuestros barcos de madera frente a los modernos buques yanquis y todas esas cosas— es cada vez más difícil de sostener. Hay muchos puntos oscuros, empezando por ese del dinero. Es un episodio que es preciso revisar. Yo, en este libro, me limito a apuntar algunas vías posibles.

La encrucijada. El mito de la segunda república como paraíso terrenal que se vende ahora y que está haciendo tanto daño, ¿tiene alguna justificación?

Sólo se sostiene este mito al margen de los datos reales. Fue un régimen absolutamente fallido desde el principio. Fundamentalmente por la soberbia de Azaña, la incompetencia manifiesta de los cuadros políticos de la república y por la obsesión del PSOE, y más específicamente de Largo Caballero, de llevar a cabo una revolución proletaria. Eso es lo que hizo inviable el régimen republicano. Empiezas a ver los datos de crecimiento económico y, sobre todo, de realizaciones prácticas de los gobiernos, y se te cae el alma a los pies. Esa impericia para construir un Estado eficiente es uno de los grandes lastres que se arrastra en todo el siglo XIX y que no termina hasta la consolidación de un estado más eficiente… con Franco.

¿La guerra civil era inevitable?

Es una pregunta muy difícil de responder. Si no hubiera habido pucherazo en febrero del 1936, si no se hubiera producido la revolución del 34, si no hubiera habido amnistía, si hubiera salido bien la operación Azaña-Prieto para calmar al PSOE en mayo del 36, y así podríamos seguir, no hubiera habido guerra civil. Pero cuando la propia policía del régimen mata a un jefe de la oposición, la paz es imposible.

¿Cuál es su balance del franquismo?

Franco es la figura decisiva del siglo XX en España. Su régimen permite cerrar todos los procesos de ruptura abiertos por la crisis de la modernización, que son, como dijeron Ortega y Primo de Rivera, entre otros, la ruptura entre partidos, entre territorios y entre clases que habían dejado España hecha un desastre. ¿Que fue una dictadura? Por supuesto. Así que habría que preguntarse por qué sólo una dictadura pudo cerrar esas heridas. Una pregunta que los partidos democráticos han rehusado plantear porque eso les obligaría a hacer examen de conciencia (examen que sí hicieron sus abuelos, por cierto, como Indalecio Prieto). En cuanto al régimen de Franco… fue concebido por un militar sin ser un régimen militar. Una dictadura de carácter personal de una persona que ante todo trató de despersonalizar lo más posible la estructura de estado que creaba. Por otro lado, tuvo el sentido común de mirar a su alrededor y ver cuál era el gran proceso de todo occidente después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la guerra todos los países construyen sistemas que, por así decirlo, tratan de extender a la periferia social los beneficios del centro. Los obreros empiezan a tener no sólo cobertura laboral, Seguridad Social, asistencia sanitaria, sino también casa en propiedad y coche. Todos lo sabemos. Al final, la gran desdicha de la izquierda española es que la transformación que a ella le hubiera gustado hacer, la hizo Franco.

¿Este éxito socioeconómico es lo que le permite a Franco gobernar tantos años?

Creo que es indudable. Se creó un sistema de libertades públicas muy limitadas, pero de amplias libertades personales. Después, el propio desarrollo de la sociedad terminó haciendo el régimen inviable. Se ha dicho muchas veces: a finales de los años 60, en España ya todo era moderno menos el propio régimen que había estimulado la modernización.

Frente al «España se rompe», usted emplea en el libro el término «desconstrucción» para hablar de la época actual. ¿Qué diferencia hay?

Una ruptura es una destrucción: coges algo y lo haces pedazos. Una desconstrucción, como en el sistema de Derrida, es otro proceso: coges algo, lo desmontas, otorgas a cada pedacito un nombre distinto, otro significado, y lo vuelves a montar a tu gusto. Eso es lo que estamos viviendo en España. Si tú rompes un país, la gente puede revolverse como reacción de defensa. Pero una desconstrucción se puede ejecutar desde el poder y con el aval de las instituciones.

¿Cómo se ha llegado tan lejos?

Porque no ha habido enfrente una fuerza capaz de evitarlo, quizá porque no ha visto el proceso, o quizá porque, en el fondo, la fuerza que debiera haberlo evitado está imbuida de ese mismo espíritu «desconstructivo». Añado algo que creo relevante: esa desconstrucción de España que nosotros tendemos a enlazar con el separatismo, la izquierda woke o el 11M, en realidad no es muy distinta del proceso que están sufriendo las demás sociedades europeas, igualmente desconstruidas a base de inmigración masiva, decadencia cultural y destrucción de la identidad nacional.

Comienza el libro con la frase «España pudo no ser, pero también puede dejar de ser». Si España continúa en este proceso de desconstrucción y acaba en una especie de confederación de estados o cualquier otra cosa, ¿qué paisaje de España nos encontraríamos más allá de la ruptura emocional?

Es mucho más que una ruptura emocional. La mayor parte de las cosas que consideramos conquistas, todas esas cosas que nos permiten una vida privada y pública cómoda (la cobertura social, la relativa prosperidad económica, el Estado de Derecho, etc), tienen que ver con el ámbito nacional de decisión, con la existencia de una comunidad política definida como Estado nación: España. Si eso se pierde, quedamos expuestos a poderes tanto locales como transnacionales que van a buscar, como es lógico, su propio beneficio, y no el nuestro.

Hablamos del estado, pero la gente piensa que podría ser sustituido por las comunidades autónomas. ¿Sería posible?

Las comunidades autónomas no tienen la suficiente capacidad de poder y en la historia política el poder es determinante. La Cataluña libre será un sueño maravilloso para Puigdemont, pero para sus habitantes significará que has creado un territorio dominado por una casta oligárquica dependiente de otros poderes más fuertes.

Si el País Vasco y Cataluña celebrasen un referéndum y consiguieran ser independiente como estados asociados, ¿qué efectos tendría sobre el resto de España?

Los procesos de particularismo abiertos con el estado de las autonomías son imparables. Si uno se dispara, todos los demás seguirán: Navarra, Valencia, Islas Baleares, Galicia… Habría un efecto dominó. Y en términos históricos, sería el final de España. Cataluña y el País Vasco forman parte del núcleo fundacional de España, la una como parte de la Corona de Aragón, el otro como parte del reino de Castilla. Sin Cataluña y Vascongadas, esto ya no sería España.