Algunos atribuyen la enorme extensión del cristianismo en las áreas urbanas del Oriente del Imperio Romano a las epidemias. No es que digan que el cristianismo fue una enfermedad, sino que observan un proceso de conversión constante que, sin estridencias, llevó al cristianismo a ser mayoritario en esas áreas. Ciertamente, se ha abierto paso la idea de que no fue la difusión de la nueva religión, sino una serie de devastadoras epidemias, la causa del debilitamiento del Imperio como había sucedido antes en la Historia (recuérdese la peste de Atenas) y pasaría luego en la Edad Media cristiana.

El argumento de la expansión del cristianismo en las epidemias se ha vinculado a tres datos: el primero es que los cristianos mantenían un mayor nivel de supervivencia debido a que atendían a sus enfermos a riesgo del contagio. Esta atención, lejos de extender el contagio, servía para que hubiese más cristianos al final de cada periodo de enfermedad. Por otra parte, la práctica de atender a los contagiados, aún a riesgo de la propia vida, aumentaba las conversiones. Ciertamente, la nueva religión imponía nuevas obligaciones de caridad hacia los enfermos, pero garantizaba la situación de los que se iban a encontrar inevitablemente en ella.

La última causa reúne todas las anteriores. La nueva religión ofrecía una explicación a lo que estaba aconteciendo, con la vida eterna relativizaba los dolores de la presente, y ofrecía consuelo y certezas de salvación. Por eso se consideraba el peor mal abandonar los deberes religiosos y dejar morir a los hermanos sin el consuelo de la religión. Sobre este asunto, y mucho tiempo después, en sus “Memorias de un oficial de infantería”, el escritor inglés Siegfried Sasson comentaba que en su regimiento galés la mayoría de los soldados se declararon católicos sin serlo, tan solo por tener la certeza de que el capellán católico acudiría a darle los oleos a riesgo de su vida y así no morirían abandonados, sin un mínimo consuelo humano.

Las epidemias a las que nos hemos referido no son comparables a las que hemos sufrido recientemente. De hecho, eran más mortíferas que incluso la gripe de 1918, que causó estragos y temores. Las epidemias, como las de Atenas al inicio de la Guerra del Peloponeso, las del Imperio Romano, la peste negra que vieron nuestros antepasados medievales, la que asoló Sevilla en el Siglo XVII, y tantas otras, venían a eliminar hasta a la mitad de la población, y en algunos puntos geográficos concretos eran literalmente exterminadoras. En ellas, por supuesto, se ponían a prueba todos los lazos sociales y se tambaleaban todas las creencias. Pese a ello, la Iglesia, y los cristianos en general, tenían la conciencia de lo que se debía hacer; si a veces se obraba de otra forma, existía la convicción de que se había hecho mal.

La última pandemia ha sido en este, como en otros aspectos, descorazonadora. Si atendemos a los excesos de muertes por cien mil habitantes, las cifras son altas en algunos países, pero en absoluto comparables a las de epidemias del pasado. El impacto ha sido grave en fallecimientos, pero mucho más grave en otros aspectos.

Los Estados reclamaron un control absoluto para conseguir objetivos que no estaban garantizados y supeditaron a estos elementos, como las libertades personales, la libertad de discusión, la representación política y, desde luego, la libertad religiosa.

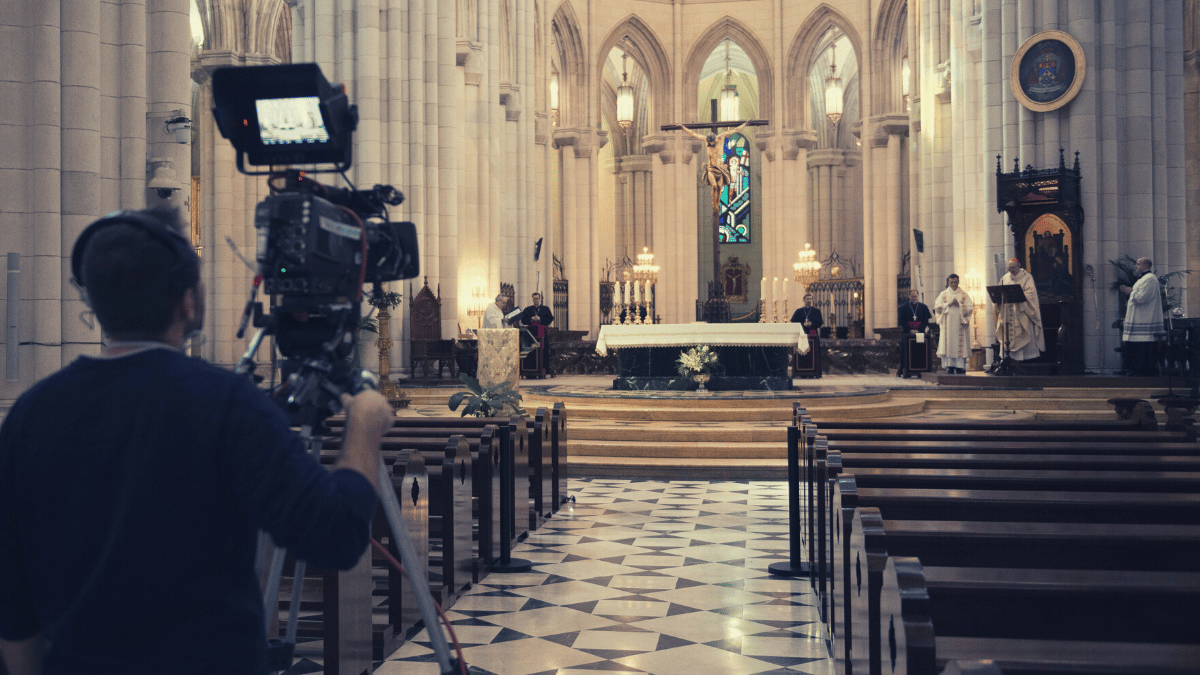

En este punto, la práctica eliminación del culto y la falta de asistencia religiosa han sido problemas que en España fueron aceptados por casi toda la Jerarquía y por muchos católicos. De hecho, algunas de las medidas que se han tomado superaban las previsiones de las propias autoridades civiles que, como se ha visto, eran ya inconstitucionales. El secuestro de la población en sus domicilios ha tenido un efecto de abandono sobre muchos, y ahí no estuvo la Iglesia, que tanto ejemplo dio en el pasado. El consuelo y la atención, la esperanza para los que podían morir, se sustituyeron por las cambiantes instrucciones sanitarias que instauraron una dictadura de facto que no ha tenido una adecuada respuesta jurídica.

Fue una ocasión perdida que, por supuesto, tiene el contrapunto de magníficos ejemplos, como el obispo Reig Pla. Pero, en otros lugares, el maximalismo vacunal, por ejemplo, alcanzó niveles superiores a los de la Administración civil, como en el Estado Vaticano, por poner un ejemplo. En cierta forma, el cristianismo mestizado de progresismo parece como si no se creyera sus propias enseñanzas sobre lo verdaderamente trascendente en la vida humana.

Esta paradoja nos puede dar una idea de lo que podría ocurrir si acontecimientos similares a los que vivieron nuestros antepasados se repitieran en el inmediato futuro. Momentos en el que todo el orden social podría quedar subordinado a una única dirección en la que no será posible la discrepancia, ni siquiera ejercida como derecho a la libertad religiosa.