Muchas veces me he preguntado cuál es la función de las Naciones Unidas. Aquel mastodonte fue creado para proteger la paz y los derechos humanos y hoy andamos abortando niños en todo el mundo y guerreando en la frontera de Occidente. Con el prisma del pragmatismo, ningún español sería capaz de descubrir la utilidad de la ONU. Cada día se hacen más evidentes los fracasos de la organización, pero de ella podríamos decir lo que rezamos los católicos en Misa: no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. El campo de refugiados que visité hace unos días debe ser la fe de las Naciones Unidas, y ese es precisamente el único mérito que logrará salvarla.

En el Líbano hay campos de refugiados, numerosísimos, por su situación geográfica: ubicado entre Siria y Palestina, este país de Oriente Medio siempre ha recibido refugiados de ambos países vecinos mientras los propios se iban fuera. Hay, de hecho, más libaneses en Argentina que en el Líbano, pero de esta diáspora ya hablaremos otro día. Visité un campo de refugiados en el sur de Beirut, capital del país. El taxista no quiso llevarnos hasta las inmediaciones y nosotros intuimos entonces que aquello no es precisamente turístico. Un campo de refugiados no es siempre un almacén de hormigón ni tampoco un invernadero de plásticos. Por las televisiones vemos barracas paupérrimas y niños tristes, pero yo en Beirut vi la pobreza con cara sonriente.

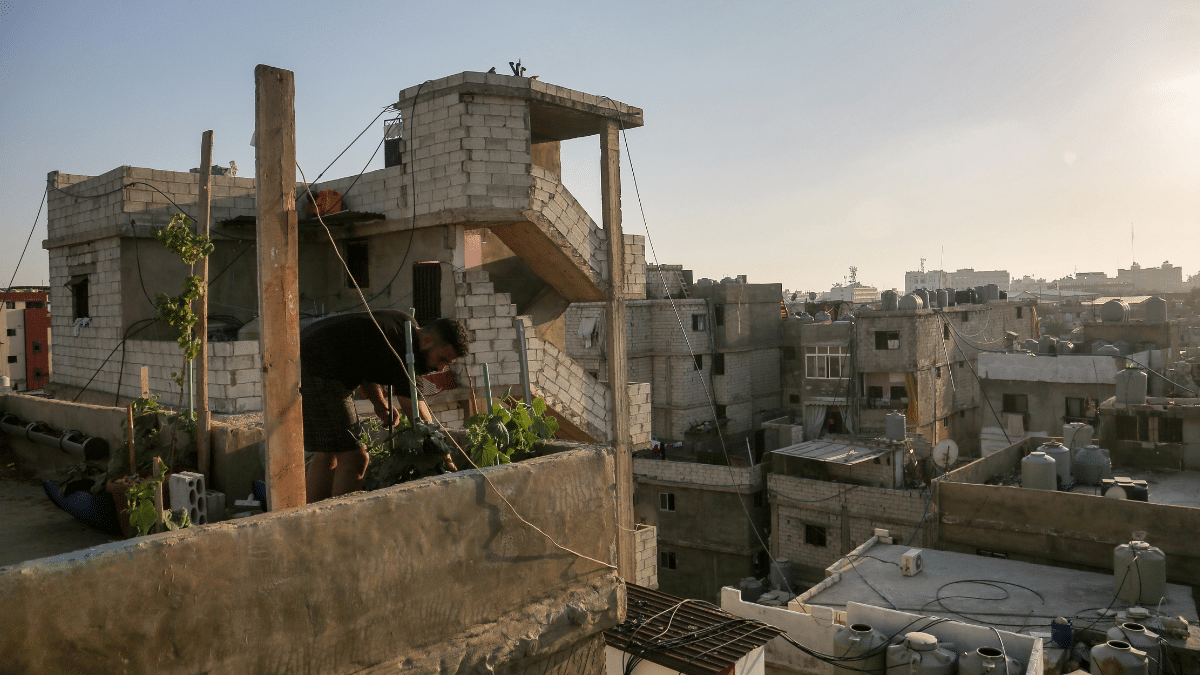

El campo de refugiados de Shatila fue creado en 1949 ante la necesidad de alojar a los miles de refugiados sirios que iban llegando a Beirut, y que estas últimas décadas ha ido creciendo por culpa de la Guerra Civil siria. En 2014 se contaron más de 9.000 refugiados viviendo en apenas un kilómetro cuadrado, y aquel año se perdió la cuenta. Hoy se estima que viven hacinados en estos altos edificios más de 22.000 personas. Los edificios se ven dañados e inestables, quizás porque los refugiados que en ellos viven también sufrieron la Guerra Civil libanesa. En Shatila se vivió una masacre y por todos lados quedan marcas de bala, obuses y demás butrones en las paredes. Hoy las Naciones Unidas, a través de su Agencia para los Refugiados en Oriente Próximo, junto con distintas organizaciones privadas, gestiona el campo, en el que pudimos encontrar dos colegios y un centro médico.

Cuando llegamos al campo nos vimos rodeados de niños felices. Son niños pobres, desplazados, que tienen hambre, pero no dejan de ser niños. En Europa lloramos por vanidades, creamos bebés o incluso nietos a la carta en Miami, pero aquí los niños sonríen. Es precisamente el rostro de las mujeres lo único visible, porque hasta la más pequeña de entre las sirias lleva velo. Del campo de refugiados me llamó poderosamente la atención una cuestión: huele mal. La gente huele mal, las casas huelen mal, la calle huele mal. Entramos al salón que la ONG Alsama ha construido y, si bien apestaba por el hacinamiento de la gente, fue aún peor abrir la ventana. En Shatila no hay ventilación.

No fuimos allí, sin embargo, a reivindicar las diferencias de este campo con lo que nosotros llamamos civilización, sino a escuchar, porque en los campos de refugiados es más importante tener el corazón dispuesto que los ojos abiertos. Los niños sirios de Shatila han estado durante meses preparando cuadros, pinturas, y un pequeño número musical. Y Alsama, la organización privada que da vida a estos niños, nos ofreció la oportunidad de ver la exposición con los autores, de conocer los sueños de aquellos refugiados. Jamás hubiera pensado que en el sur de Beirut viven niñas sirias de apenas 7 años cuya felicidad reside en pintar, en representar la libertad en las que están siendo adoctrinadas para no repetir lo que hicieron las generaciones anteriores.

La mayoría de cuadros reflejaban el amor por el arte, la familia, la identidad y el hogar. Muchas niñas con hiyab pintaron palomas blancas en el cielo, mariposas simétricas de colorines que reflejan la igualdad entre hombres y mujeres. Niñas con hiyab, repito, que sueñan con la libertad. Una libertad que Shorouk, nacida en 2003, aprecia tan solo con sus ojos, pues todo lo demás reside cubierto bajo una lona negra que llaman burka. Me dijo que quiere ser abogada y en su cuadro se refleja el éxito a través de los grandes edificios acristalados de Nueva York, vigilados por una Estatua de la libertad envelada. Hablé también con Israa, que se ha pintado junto a su hermana mayor en un banco, bajo la sombra de un árbol. No todo iban a ser rascacielos, claro, pues Israa sueña con poder vivir en paz bajo la sombra de un árbol y nada más. Y nada menos.

Hablé con todos los niños que pude y con orgullo me enseñaban sus obras, porque cada trazo les distrajo una tarde, que es demasiado tiempo si vives en un campo de refugiados. Rokaya pintó a su familia en forma de delfín y se reía mientras me contaba que sencillamente le gustan los delfines. Nació en 2007, también en Siria, y sueña con ser artista, aunque me confesó en una carcajada que tampoco le importaría ver un delfín de verdad. Y lo que para mí es a veces tedioso e indeseable, para Kassandra resulta utópico: «sueño con ir a la universidad», me confesó ilusionada. Tiene catorce años y nada le haría más feliz que graduarse en finanzas. Y así podría hablar de Hiba, que con cartones construyó la casa de su patria, o de Islam, que con once años sueña con ser doctora y ayudar a muchos niños. Me conquistó Abed. Apenas mide un metro y algo, y con algo de chulería me dijo entonces que quiere ser astronauta. Abed pintó «unos planetas que representan su inteligencia y unas estrellas que representan su belleza». Pintó, y no creo que lo sepa, aquello que más hace falta en aquel campo de refugiados: belleza para mejorar su vida entre lonas de la ONU. E inteligencia para que Shatila y su vida pobre tengan los días contados.